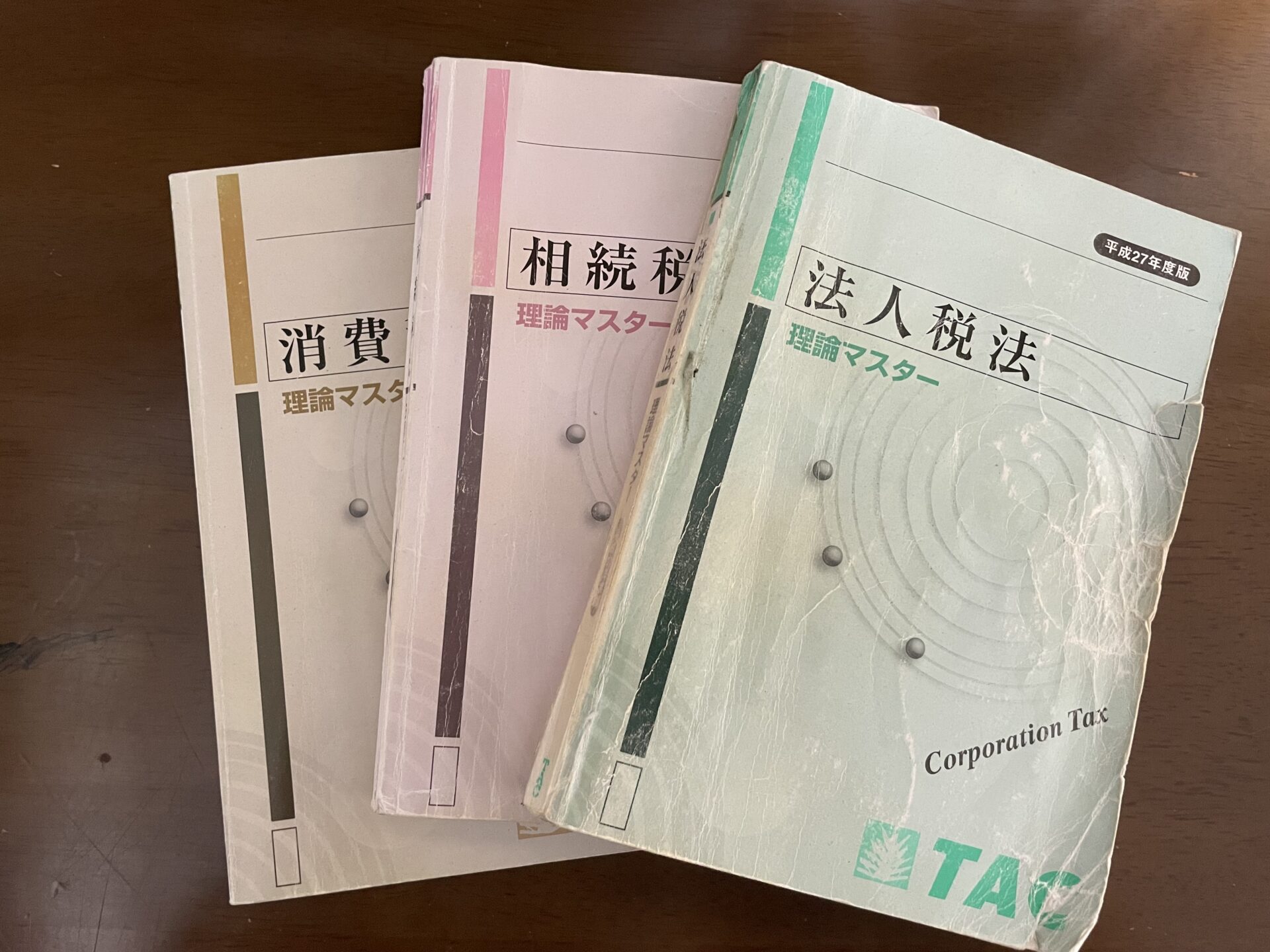

税理士試験の受験生のほとんどの人が一番頭を悩ますであろう理論暗記。

人によって理論の覚え方や勉強方法は様々です。

いろんな受験生の理論学習を見たり聞いたりすると参考になることもあります。

私自身も実際の合格体験者の話を聞いたり合格体験記を読んだりして理論暗記の方法を参考にしていました。

良さそうだなと思ったものを参考にしながら実践してみてそのまま取り入れてみたり、少しアレンジを加えて取り入れてみたりしていました。

私なりの理論に対する考え方や勉強方法をまとめてみました。

参考になるところがありましたら取り入れていただければと思います。

理解無くして暗記は難しい

1科目だけでも覚える理論の量は膨大です。

私が受験経験のある税法の中で比較的ボリュームが少ないであろうと言われていた消費税法でも覚えるのは大変でした。

どの科目も共通ですが、理論暗記は

「理解無くして暗記は難しい」

ということです。あくまで私の主観です。

少なくとも私は文字の羅列をそのまま覚えるのは無理でした。

とりあえず暗記をしたとしても暗記の精度が維持できない。

すぐ忘れてしまう。

その繰り返しでした。

講義の定期的にあるテストや答練で毎回出題予想がされる程度でしたら、それでも対応できるかもしれません。

しかし、本試験は何が出るかわかりませんし可能な限り多くの理論を頭に入れて試験に臨まなければいけません。

多くの理論を頭に入れつつ、本試験で対応できる暗記精度となると厳しいと感じました。

なのでまず理論は理解をして暗記を進めて徐々に精度を高めるという順番で行っていました。

講義の理論の解説やテキストからその規定の概要を把握することから内容の理解、そして文章の意味の理解を深めていきました。

補足事項やポイントは理論集の余白にどんどん書き込んでいました。

あと計算と紐付ける意識もしていました。

理論の構成が計算過程とリンクしているところは計算過程を余白に書き込んで

計算過程のこの部分は理論文章のこの部分というようにリンクさせて覚えるようにしていました。

そうすると理論の勉強をしつつ計算の復習にもなるし、計算を解いている時も理論の文章を意識しながら解けるので理解が深まりやすくなります。

私の理論集の余白のほとんどは補足と計算過程でいっぱいだった記憶があります。

そんな状態で周りの人に見てもらうと「理論文章が読みづらくない?」と言われたことがあります。

パッと見ると本来の理論文章とその隙間に自分の文字が詰まっているので、そう感じるかもしれません。

それでも自分が読みづらいと思った事は無いです。

自分が書いたものだからというのもあるかもしれません。

それにある程度覚えてしまった後は、その理論文章をまじまじと見ることは少なくなります。

確認程度にパッと見るぐらいなので、そんなにデメリットに感じませんでした。

むしろ関連する情報がすぐ目につくので復習が効率よくできていました。

そのメリットの方が私にとっては大きかったと感じていました。

理論の文章の先頭がすぐ出てくるか

理解しながら暗記を徐々に進めていくことになりますが覚えるだけでは不十分で、最終的にアウトプット(覚えた理論を解答用紙に書き出す)ができなければなりません。

アウトプットもある程度練習が必要になりますが、私が意識していたのが「記述する理論の先頭がパッと出てくるか」でした。

理解を進めて暗記しているとその覚えた規定が1つの塊りのような感じで覚えられます。

それを解答する時に理論の先頭が頭にパッと思い浮かんで書き始めると勢いで塊りそのままを書くことができてしまいます。

反対に文章の先頭がパッと出ないうろ覚えの状態ではその時点で頭で迷いが生じてしまいます。

「あれだったけ?これだったっけ?」

「こんな感じだったっけ?」

これではせっかく1つの塊りとして覚えた規定の中身がバラバラになってしまいます。

規定の中には大切なキーワードが組み込まれています。

それがバラバラになってしまったり漏れたりしてしまうと、書いているけれど点が伸びないということになってしまいます。

理解して覚えていると、そのキーワードがきちんと入っていることを意識しながら的確に解答できます。

普段の暗記は暗唱だけ

ここの暗記学習が人によって一番分かれるところなのではないかと思います。

私は普段の暗記学習は暗唱一択です。

暗唱は声に出さず理論を思い浮かべながら頭で唱える方法です。

音読される人も多いかと思いますが、それでも全然良いかと思います。

私は学習場所が自宅に限らずいろんな所でしていたこともあり、周りの目が気になるので暗唱という方法になりました。

暗唱のメリットはいつでもどこでもできるというのが一つ。

もう一つが速く理論を回せるということです。

回すというのは理論を最初から最後まで通しで覚え直すことです。

受験勉強されている方には通じる受験用語?だと思っています。

記述するのは定期的なテスト(答練)の時だけで、普段の理論学習は全て暗唱のみです。

実際書かないといざ本番で書けないのでは?と思われるかもしれませんが、答練の時だけで十分だと思っています。

書いた方が頭の定着が良いとも思われるかもしれません。

これは確かにそうかもしれませんが、冒頭で書いたように税理士試験の理論はとにかく量が多いです。

これを毎回書くのは時間がかかりますし、何より手の負担が大きいです。

場合によっては腱鞘炎になってしまいます。

本試験直前期になれば専門校の答練の数もかなりの量になります。

それをしっかりやるだけでも記述の練習は十分できると思っています。

その分暗唱のメリットである速く回すことを最大限に活かします。

忘れる前に覚え直すことで徐々に忘れにくくなります。

この繰り返しで本試験当日に暗記精度がピークになるように調整していきます。

理論学習に近道はありません。

裏技もありません。

理論と向き合って試験日まで絶えず暗記を積み重ねるしかありません。

それを諦めずに最後まで続けられた人が必ず合格できるのがこの税理士試験だなとつくづく思います。

それでは、また次回。